un cuento de Daniel Walter Lencinas

Le gustaba bajarse de su camioneta en los caminos interiores

de la finca, y arrimarse hasta los camiones que, con sus bocas

siempre abiertas, parecían engullir toda la fruta que los co-

sechadores les arrojaban.

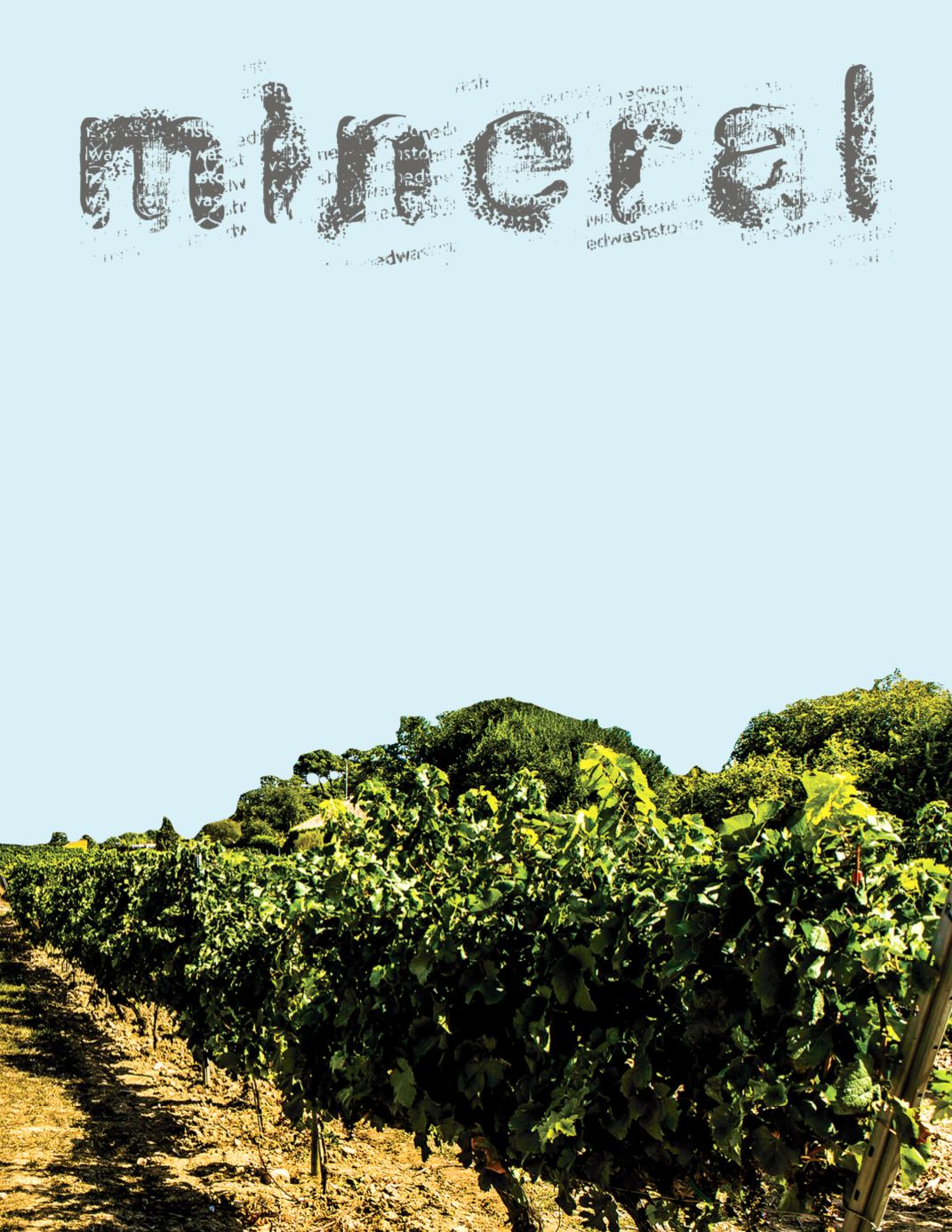

Eran hombres simples, con rostros curtidos por muchos soles,

de manos gruesas y ásperas. Se internaban entre las hileras

sin lograr mimetizar los colores de sus camisas con el verde

oscuro de las hojas, el morado rojizo de las uvas tintas, o el

verde pálido y amarillento de las uvas blancas. Portaban en

una mano los dedos metálicos de las tijeras, y en la otra la

cesta donde se acumularía el esfuerzo de la vendimia.

Cuando regresaban como paridos desde el vientre

de esa madre verde cual columnas de hormi-

gas recolectoras, caminando con

aprendida maestría sobre los

terrones desparejos de

los pasillos,

cargaban en los canastos sobre sus hombros el fruto de su

incursión y la razón de su esfuerzo.

Oscar ponía especial atención en la descarga de esa uva en el

camión, no debían romperse los granos en los racimos para

que no manase el jugo y comenzase una fermentación antici-

pada que, aunque fuese por unas pocas horas, podría arruinar

la excelencia de resultado final. Él quería que su vino tuviese

la calidad máxima que le permitiese competir en el Interna-

tional Wine Challenge de Inglaterra, y ganar esa medalla de

oro que hasta ahora le había sido negada.

Le había llevado cuarenta años a su bodega

alcanzar la madurez

necesaria